|

(Post-)Koloniale Monumente. |

|

Denkmalinitiativen erinnern an die imperiale Übersee-Expansion Deutschlands |

|

|

von Joachim Zeller |

|

|

Ende September 2004 staunen die Hamburger nicht schlecht, als auf der Überseebrücke am Hafen ein alter Bekannter wieder auftaucht, der seit mehr als dreieinhalb Jahrzehnten im Depot magaziniert war: Die bronzene Gestalt von Hermann von Wissmann (1853-1905). In Herrenpose thront der Kolonialoffizier hoch oben auf seinem Sockel, als Assistenzfigur huldigt ihm ein "treuer Askari". Die Künstlerin Jokinen hatte lange mit den Behörden Hamburgs ringen müssen, um die Herausgabe des kolonialen Denkmalensembles durchzusetzen, das für vierzehn Monate der Öffentlichkeit zugänglich sein wird. Das im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Vom Togokai zum Tanzaniapark - Hamburg postkolonial" (www.hamburg-postkolonial.de) angesiedelte Projekt zielt keineswegs darauf ab, Wissmann, den Afrikareisenden und einstmaligen Gouverneur von Deutsch-Ostafrika (heute Tanzania), wieder zu neuen Ehren kommen zu lassen. Vielmehr intendiert die Künstlerin einen "Nachdenkmal-Raum" medial verbunden mit dem Webforum www.afrika-hamburg.de. Das Portal lädt zu einer kritischen Debatte über die bis heute weitgehend marginalisierte deutsche Kolonialgeschichte und ihre Folgen ein. Dies schließt die Aufforderung ein, Einfluss auf den Symbolgehalt des Denkmals zu nehmen wie auch über dessen zukünftige Nutzung abgestimmt werden kann. Das Hamburger Beispiel ist sicherlich das interessanteste Projekt, bei dem das Medium Denkmal zur Schaffung eines gleichsam postkolonialen Erinnerungsraumes zum Einsatz kommt. |

|

|

|

|

Mit ihrem partizipativen Konzept geht Jokinen einen originellen Weg im Umgang mit solcherart überkommenen Symbolen. Neu ist zudem die Transformierung eines Denkmals zu seinem eigenen Gegendenkmal, ein Monument, das eine lange, ja geradezu skurril anmutende Geschichte hinter sich hat. 1909 in Daressalam/Deutsch-Ostafrika errichtet und im Ersten Weltkrieg von den Engländern demontiert, stand es seit 1922 vor der Universität in Hamburg, wo es bis zum Zweiten Weltkrieg als Kulisse für zahlreiche Gedenkfeiern der kolonialrevisionistischen Bewegung dient. 1968 schließlich reißen Studenten das Abbild Wissmanns bei einer "antiimperialistischen Aktion" vom Sockel. Noch immer zeugen rote Farbe und ein angesägter Fuß an der bronzenen Wissmann-Figur vom damaligen Denkmalsturz, der sogar Eingang in die Literaturgeschichte findet. In seinem 1974 erschienenen Roman "Heißer Sommer" stellt der Schriftsteller Uwe Timm das Ereignis folgendermaßen dar: "Hau ruck. Wißmann wackelte. Beim zweiten Hau ruck kippte er kopfüber vom Sockel. Sein Tropenhelm bohrte sich in den braunen Rasen. Alle klatschten, schrien und liefen durcheinander. Der Askari blickte in einen Himmel, der jetzt von Wißmann befreit war." |

|

|

|

|

Die Applizierung von kommentierenden Gedenktafeln - das seit den 1980er Jahren übliche Verfahren im Umgang mit umstrittenen kolonialen Monumenten - wählte man in anderen deutschen Städten. Von Dritte-Welt-Gruppen der Evangelischen Kirche im Rheinland initiiert, wird Mitte Oktober 2004 in Düsseldorf das auf dem Frankenplatz stehende, aus dem Jahr 1909 stammende Kolonialkriegerdenkmal durch eine Texttafel ergänzt. Gewidmet ist sie einer bisher vergessenen Opfergruppe, den "Menschen Namibias, die während des Kolonialkrieges 1904-1907 in 'Deutsch-Südwestafrika‘' dem Völkermord durch deutsche Truppen zum Opfer gefallen sind". Mit ihrer - über eine allgemein bleibende Opferrhetorik hinausgehende - Formulierung ist die Düsseldorfer Gedenktafel bundesweit die erste, auf der der Begriff "Völkermord" im Zusammenhang mit dem sich im Jahr 2004 zum hundertsten Mal jährenden Kolonialkrieg auftaucht. |

|

|

|

|

Eine ähnliche Initiative in Münster war in den 1980er Jahren gescheitert. Dort hatte man seitens der Stadtverwaltung das - fragwürdige - Argument vorgebracht, der Völkermord-Begriff solle nicht inflationiert werden, außerdem könnten sich dem Betrachter unzulässige Analogien zur Vernichtungspraxis der Nationalsozialisten aufdrängen. Davon abgesehen, stolpert der Leser der Düsseldorfer Inschriftentafel über folgende Passage: "Es ist uns Mahnung, für die Würde aller Menschen, Völker und Rassen einzutreten." Dass der "Rasse"-Begriff schon seit langem obsolet ist, müsste sich herumgesprochen haben und weiß man auch im Kreis der Initiatoren. Nur fällt der Patzer leider zu spät auf. Wie zu hören ist, wird über eine entsprechende Änderung nachgedacht. |

|

|

|

|

Die provisorische Gedenktafel, die im August 2004 durch den Trägerkreis "Erinnern - Deutsche Kolonialgeschichte aufarbeiten" am sog. Afrika-Stein auf dem Berliner Garnisonfriedhof zur Aufstellung kommt, überdauert nur wenige Tage, bis Unbekannte sie entwenden. Hier zeigt sich, welche handgreiflichen Formen die geschichtspolitischen Deutungskämpfe noch immer annehmen können. Die Tafel tradiert mit ihrer Inschrift "Zum Gedenken an die Opfer des deutschen Völkermordes in Namibia 1904-1908" ein kritisches Geschichtsbild, das ganz offensichtlich nicht von allen geteilt wird. |

|

|

|

|

Zu einer anderen Form der Handgreiflichkeit kommt es im hessischen Witzenhausen. Dort hüllt im Juni 2004 die Initiative "Entschädigung sofort" anlässlich des jährlichen Mitgliedertreffens des "Verbandes der Tropenlandwirte" in der ehemaligen "Deutschen Kolonialschule" die Büste des Schulgründers, Ernst Albert Fabarius, in einen betongefüllten Metallmantel. Zur Begründung der Umwidmung der Büsten-Denkmals in ein Mahnmal heißt es, dass sich der Lehrplan der Schule auf Rassismus und aggressiven Nationalismus gegründet habe. Gefordert wird ein Schlussstrich unter die "verklärte Traditionspflege" sowie die Entschädigung der Opfer deutscher Kolonialherrschaft. Die "Deutsche Kolonialschule" bestand von 1898 bis 1956 und wird seither als "Deutsches Institut für tropische und subtropische Landwirtschaft" weitergeführt. |

|

|

|

|

Auch in Braunschweig findet man zunächst nicht zu einem Konsens. Dort will das "Bündnis für den Frieden" am Volkstrauertag 2004 das in den 1920er Jahren errichtete Kolonialdenkmal im Prinzenpark zu einem "Anti-Kolonial-Denk-Mal" umwidmen, um die Opfer der deutschen Kolonialherrschaft zu ehren (www.friedensbuendnis-bs.de). Die Informationstafel ist schon nach kurzer Zeit wieder verschwunden; eine Unterstützung aus dem Braunschweiger Rathaus bleibt dem Anliegen versagt. 2005 errichtet die Stadt ihrerseits eine erläuternde Texttafel, die als "Interimslösung" gedacht ist. Im Juli 2006 verhüllen Schüler der Integrierten Gesamtschule Franzsches Feld das Braunschweiger Kolonialdenkmal. Unter dem Motto "Denk mal anders" möchte die bis Oktober des Jahres dauernde Kunstaktion eine öffentliche Diskussion anstoßen. Das Schülerprojekt wird vom Kulturinstitut der Stadt finanziell gefördert. (siehe: www.freiburg-postkolonial.de/Seiten/ denkmal-bs.htm) |

|

|

|

|

Mitte Januar 2006 beabsichtigt das "Göttinger Antikolonialbündnis", das sog. Südwestafrika-Denkmal in Göttingen in ein antikoloniales Mahnmal für die Opfer des deutschen Kolonialismus umzuwidmen. Dazu wird eine Inschriftentafel vor dem Monument errichtet, auf der es u.a. heißt: "Wir Göttingerinnen und Göttinger gedenken der Menschen, die von den deutschen Kolonialtruppen ermordet wurden. Wir fordern die Bundesrepublik Deutschland auf, endlich ihre Verantwortung anzuerkennen und Entschädigung an die Nachkommen der Opfer zu zahlen." Die Tafel wird nach wenigen Tagen von der Stadtverwaltung entfernt (siehe: www.links partei-goettingen.de/bilder/kolonialdenkmal.htm). Ein Jahr später, Ende Januar 2007, zerschlagen Unbekannte die marmorne Gedenkplatte, die im Sockel des Denkmals eingelassen ist. "Schluss mit der Ehrung für Kolonialisten und Massenmörder!", heißt es in einer Bekenner-Email, die daraufhin beim 'Göttinger Tageblatt' eingeht. Mit der Zerstörungsaktion soll, so heißt es weiter, der "Grundstein (...) für ein antikoloniales Mahnmal" gelegt werden. Bereits 1978 war das Denkmal in die Schlagzeilen geraten, nachdem Unbekannte den bronzenen Adler gestohlen hatten, der den Sockel des Kolonialkriegerdenkmals krönte (siehe Göttinger Tageblatt: "Ein Denkmalstürzer bekennt sich"). Schließlich lässt im April 2007 die Stadt Göttingen eine mit kritischen Informationen zum Kolonialdenkmal versehene Zusatztafel aufstellen. Siehe hierzu: |

|

www.freiburg-postkolonial.de/Seiten/Goettingen-kolonialadler.htm |

|

|

|

|

Eine Lücke im öffentlichen Gedächtnisraum galt es wiederum in Berlin zu schließen. Angeregt von dem aus Togo stammenden Grünen-Politiker und Vorstandsvorsitzenden des "Afrika-Forum e.V.", Victor Dzidzonou, wird Mitte November 2004 eine rund drei Meter hohe Gedenkstele enthüllt, die an die Westafrika-Konferenz von 1884/85 erinnert (am 26. Februar 2005 wird die zunächst provisorische durch die endgültige Fassung der Stele ersetzt und der Öffentlichkeit übergeben). Sie steht in der Wilhelmstraße an der Stelle, wo sich einst das Reichskanzlerpalais befand. Vor 120 Jahren hatte Reichskanzler Bismarck hier die erste Sitzung der "Kongo-Konferenz" eröffnet, auf der die Vertreter der Kolonialmächte die Aufteilung Afrikas verhandelten. Die Konferenz gilt heute als ein Menetekel für die Fremdbestimmung und Ausbeutung des afrikanischen Kontinents. Die längst überfällige Stele ist das erste koloniale Mahnmal in der historisch-politischen Topographie der deutschen Hauptstadt, wo 2004 mit der "Black Atlantic"-Reihe und der "Anticolonial Africa Conference" auch zwei wichtige Diskussionsveranstaltungen abgehalten werden. |

|

|

|

|

In Berlin gibt es weitere, von Afrikanern und Afro-Deutschen in die Wege geleitete Aktionen wie den "Antikolonialen Spaziergang", der am 24. April 2004 durch das "Afrikanische Viertel" im Bezirk Wedding führt. An dem Rundgang nehmen ca. 50 Leute teil, darunter Togolesen, Flüchtlinge aus Brandenburger Flüchtlingsheimen und einige Deutsche. Sie verblüffen die Anwohner mit kritischen Redebeiträgen zu den zahlreichen kolonialen Straßennamen des Viertels. Unterwegs legen die Demonstranten einige "Denksteine" ab, selbst gefertigte Plakate mit Bild- und Textdokumenten zum Gedenken an die Opfer der Kolonialisierung Afrikas wie auf die bis heute anhaltenden neokolonialen Strukturen in der Weltwirtschaft hingewiesen wird. Anschließend zieht die Gruppe weiter zu der angrenzenden Kleingartenanlage "Dauerkolonie Togo e.V." (www.umbruch-bildarchiv.de/bildarchiv). Es werden Informationen zur aktuellen politischen Lage in Togo und Berichte über die Abschiebepraxis der Bundesrepublik Deutschland vorgetragen und afrikanische Musik gespielt. Die Teilnehmer fordern die Umbenennung der Kleingartenanlage und einiger Straßennamen im Afrikanischen Viertel. Darüber hinaus kritisieren sie, dass keine einzige Straße in Berlin die Namen afrikanischer Freiheitskämpfer memoriert. |

|

|

|

|

Dass Straßennamen zum Mental Mapping in den Städten beitragen, ist man sich auch in München bewusst, dessen urbane Topographie ebenfalls koloniale Straßennamen aufweist. Und so fordert ein von der Stadtratsfraktion von 'Bündnis 90/Die Grünen - rosa Liste' initiierter Antrag die Entkolonialisierung der Straßennamen im sog. Kolonialviertel im Stadtteil Trudering. Nach kontroversen Debatten beschließt daraufhin der Kommunalausschuss am 7. Dezember 2005 (gegen die Stimmen der CSU) die Von-Trotha-Straße umzubenennen. Auf Anregung des Stadtarchivs schlägt das Kommunalreferat nun den Namen "Hererostraße" vor. Ein Zusatzantrag der Grünen, auch die Wissmannstraße, die Von-Gravenreuth-Straße und die Dominikstraße umzubenennen, findet dagegen keine Mehrheit (www.gruene-muenchen-stadtrat.de). |

|

|

|

|

Eine weitere Denkmalinitiative findet in Wilhelmshaven statt. Anfang Oktober 2005 wird in der dortigen Christus- und Garnisonkirche eine Gedenktafel eingeweiht, die an das bisher verschwiegene Leid der afrikanischen Bevölkerung im Kolonialkrieg von 1904-1907/08 in Namibia erinnert. Auf einer Plexiglasscheibe sind zusammen mit einer historischen Fotografie von kriegsgefangenen Herero folgende, aus der oralen Tradition der Herero stammende Worte eingeschrieben: "Wenn sie an einen Sandbrunnen kamen, und es gab Wasser, dann tranken die Krieger. Die Frauen tranken nicht, damit die Krieger Kraft hätten zu kämpfen. Und wenn sie Hunger hatten, sagten die Männer zu den Frauen: 'Das Kind kann ruhig sterben. Ich muss aus deiner Brust die Milch saugen, denn ich kann nicht anders, damit ich kämpfen kann.'" Das Zitat nimmt Bezug auf die verhängnisvolle Flucht der Herero durch die Omaheke-Halbwüste in den Monaten nach der Schlacht am Waterberg im August 1904. Die Plexiglasscheibe ist über einer älteren Gedenktafel installiert worden. Diese aus den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg stammende Marmortafel erinnert laut Widmungsinschrift an den "Aufstand in Deutsch-Südwest-Afrika" und listet die Namen von einigen deutschen Gefallenen des Kolonialkrieges zwischen dem Deutschen Reich und den Herero und Nama auf. Die Initiative, die auf den Gemeindeausschuss der Kirche zurückgeht, ist Teil der seit Jahren laufenden Auseinandersetzung mit der militärischen Symbolik des Wilhelmshavener Gotteshauses. Das Innere des Kirchenschiffes ist, wie bei Garnisonkirchen üblich, mit Gefallenenmälern, Wappen und Kriegsflaggen geschmückt. Darunter finden sich Gedenktafeln für Angehörige der Marine, die bei Schiffsunfällen, in Stürmen, Kolonialkriegen oder sonst in Übersee ums Leben kamen. Zwar findet die Wilhelmshavener Initiative auch Zuspruch, doch müssen sich die beiden verantwortlichen Gemeindepfarrer wiederholt den Vorwurf der mangelnden Vaterlandsliebe und des fehlenden Respekts vor den Toten gefallen lassen. |

|

|

|

|

Die hier vorgestellten Denkmal(projekt)e wollen alles andere als Weihestätten sein. Von ihrer Intention her durchaus konfliktorientiert angelegt, wollen sie "Steine des Anstoßes" sein, um die Öffentlichkeit und ihr von kolonialhistorischer Indifferenz geprägtes Bewusstsein aufzurütteln. Nicht zuletzt treten die Initiatoren der immer noch weitverbreiteten Vorstellung entgegen, Deutschland sei eine "unbelastete Kolonialmacht" und die kolonialimperialistische Tradition eine quantité négligeable. |

|

|

|

|

Und wenn zutrifft, was der Historiker Charles Maier anmerkte, dass im Kontext einer globalisierten Weltordnung die Geschichte des Kolonialismus sich als Meistererzählung durchsetzen und andere, in Konkurrenz dazu stehende Erzählungen der Moderne - etwa die des Fortschritts oder die des Holocaust - ablösen könnte, dann erscheinen die Denkmalinitiativen, und seien es auch nur Einzelaktionen mit lokaler Wirkung, in einem neuen Licht. |

|

|

|

|

|

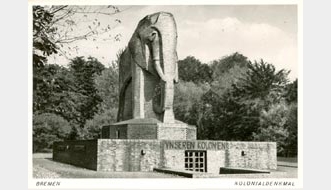

'Kolonial-Ehrenmal' in Bremen, 1932 |

|

|

(zeitgenössische Postkarte) |

|

|

|

|

Das Monument in Form eines aufgesockelten afrikanischen Elefanten sollte an die im Ersten Weltkrieg verlorenen deutschen Kolonien erinnern. Anlässlich der Unabhängigkeit Namibias im Jahr 1990 ist das Denkmal auf Betreiben von Dritte-Welt- und Solidaritätsgruppen in ein antikoloniales Mahnmal umgewidmet worden. Die zu diesem Anlass vor dem Denkmal aufgestellte bronzene Gedenktafel trägt die Inschrift: "Das Deutsche Kolonial-Ehrenmal, ein Werk des Münchner Bildhauers Fritz Behn, wurde 1931 von der Deutschen Kolonialgesellschaft errichtet und am 6. Juli 1932 eingeweiht. Das Ehrenmal war schon damals in Bremen umstritten. An ihm entzündete sich die öffentliche Auseinandersetzung um die Frage nach der Zukunft des Zusammmenlebens von Völkern: in kolonialer Unterdrückung oder in einem gleichberechtigten Miteinander. Über einer Krypta erinnert der steinerne Elefant an die Gefallenen des 1. Weltkriegs in den ehemals deutschen Kolonien Afrikas. Zugleich war der Elefant Ausdruck Deutschlands kolonialer Vergangenheit wie auch der Forderung neokolonialer Bremer Kreise nach Rückgabe des ehemals deutschen Kolonialbesitzes. In der NS-Zeit stand der Elefant im Mittelpunkt von Bestrebungen des nationalsozialistischen Bremen, 'Stadt der Kolonien' im 'Dritten Reich' zu werden. Afrikas Probleme sind noch heute mit Kolonialismus, Rassismus und andauernder Ausbeutung eng verbunden. Afrikas Menschen haben unter grossen Opfern in Befreiungskämpfen erfolgreich Widerstand geleistet. Weltweit haben sich viele Menschen mit ihnen solidarisiert. Unsere Gesellschaft hat begonnen, aus dieser Entwicklung zu lernen. Afrika hat in Bremen neue Freunde gefunden. Dieses Denkmal ist ein Symbol für die Verantwortung, die uns aus der Geschichte erwächst." (Postkarte: Sammlung. Zeller) |

|

|

|

|

|

|

|

Das Motiv des Elefanten fand in der kolonialen Erinnerungskultur öfters Verwendung, so auch bei dem sog. "Elefantenorden", dem Abzeichen für Kolonialdeutsche. Das 1922 gestiftete Abzeichen stand Deutschen zu, die 1914-18 "im Interesse der Schutzgebiete" tätig gewesen sind. Es zeigt einen Elefanten vor einer Palme und die Umschrift: "Südsee - Afrika - Kiautschou". Der "Elefantenorden" wurde 1925 auch als Medaillon auf dem Kolonialgedenkstein in Nordhausen abgebildet. |

|

|

(Foto: J. Zeller) |

|

|

|

|

|

Plakette (Ton) mit der Inschrift "Kiel 1934 Reichskolonialbund" und der Figur eines Elefanten. Die Signatur "FB" dürfte auf den Bildhauer Fritz Behn verweisen. Die Plakette wurde anlässlich der jährlich stattfindenden Tagung des Reichskolonialbundes - hier in Kiel - herausgegeben. |

|

|

|

|

|

|

|

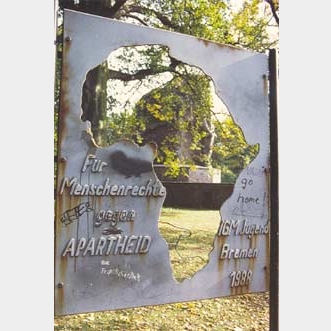

Bereits 1988 hatte die Bremer Gewerkschaftsjugend der IG-Metall ein Antiapartheid-Denkmal vor dem ehemaligen Kolonialdenkmal errichtet. Die seitlich vor dem Denkmal aufgestellte Metalltafel trägt die Inschrift: "Für Menschenrechte gegen APARTHEID - IGM-Jugend Bremen - 1988". Aus der Metalltafel wurde der Umriss des afrikanischen Kontinents herausgeschnitten. Die markierten Gebiete der beiden Staaten Südafrika und Namibia sind mit Stacheldraht umzogen worden. Die Mitglieder der IG-Metall-Jugendorganisation widmeten auch den 'Elefanten' zum 'Anti-Kolonial-Denk-Mal' um. Um diese Absicht zu verdeutlichen, war an der Elefantenfigur ein großes Transparent mit der Aufschrift befestigt: "ANTI-KOLONIAL-DENK-MAL, GEWIDMET DEN OPFERN DES KOLONIALISMUS". (Foto:: J. Zeller) |

|

|

|

|

|

|

|

Am 11.8.2009 wird in Bremen neben dem Anti-Kolonial-Denk-Mal (Bremer Elefant) das Mahnmal "Im Gedenken an die Opfer des Völkermords in Namibia 1904-1908 und der Schlacht am Waterberg" der Öffentlichkeit übergeben. (Foto: H. Wegmann) Weitere Informationen zu dem Denkmalprojekt finden sich unter: |

|

|

www.ez.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen98.c.1915.de&font=0 |

|

|

und |

|

|

www.az.com.na/politik/mahnmal-fr-opfer-der-schlacht-am-waterberg-und-des-kolonialkrieges.90807.php |

|

|

|

|

|

|

|

(Foto: H. Wegmann) |

|

|

|

|

|

Siehe auch: |

|

|

DerElefant! Gemeinnütziger Verein für Vielfalt, Toleranz, Kreativität www.der-elefant-bremen.de |

|

|

|

|

|

- Das Motiv des Elefanten taucht auch bei diesem Kolonialdenkmal im französischen La Rochelle auf. Das 1937 errichtete Denkmal für die Pioniere der Côte-d’Ivoire erinnert an Amédée Brétignère, Marcel Treich-Laplène und Arthur Verdier. In der Inschrift heißt es: 'À la mémoire de trois conquérants pacifiques'. (Foto: J. Zeller, 2018)

|

|

|

|

|

|

- Vor dem 'Königlichen Museum für Zentral-Afrika' in Tervuren bei Brüssel steht ebenfalls ein Monument mit einem Elefanten.

- (Foto: J. Zeller, 1998)

|

|

|

|

|

|

- Diese Elefanten sind Fassadenschmuck im Innenhof der Großen Reichenstraße 27 in Hamburg, Das 'Afrikahaus' wurde vom Kolonialkaufmann Adolph Woermann gebaut und ist weiterhin Sitz der Firma C. Woermann. (Foto: Jokinen)

|

|

|

|

|

![]()